|

EN

RU |

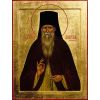

Реставрация фотографии. Чудесное воскресениеВосстановленная фотография святого преподобного Амвросия Оптинского. Иоанно-Предтеченский скит Свято-Введенской Оптиной пустыни, 1880-е гг.

21.07.2006 Только на первый взгляд кажется, что «погасший» от времени старинный фотоотпечаток уже не воскресить. Но чудеса случаются, и после восстановления и реставрации скрытое под слоем времени изображение является вновьВ середине лета 1987 г. мы с моим старинным другом и коллегой Валерием Михайловичем Евстигнеевым посетили Троице-Сергиеву лавру. В то время архив Оптиной пустыни хранился в библиотеке Духовной академии. Нам нужно было произвести репродукционную фотосъемку для журнальной статьи. Среди письменных документов на церковно-славянском языке, видовых открыток Оптиной пустыни, рисунков было несколько фотографий. Нас поразила одна из них — практически белый лист бумаги размером 8,5х14 см. На ней едва просматривалось изображение в светло-желтых тонах. Интуитивно мы почувствовали, что в этом снимке содержится что-то очень важное, древнее, имеющее историческое значение. Уж не преподобный ли Амвросий Оптинский изображен? Вероятнее всего, снимок был сделан в 1880-е гг. на ортохроматическую бромжелатиновую фотопластинку. Отпечаток же однозначно мог быть выполнен только на альбуминной фотобумаге дневного печатания. До начала XX в. в России использовались в основном эти фотобумаги. Механизм выцветания альбуминных отпечатков малоизучен. Известно только, что плохо отмытые от фиксажа отпечатки выцветают как в темноте, так и на свету. Процесс выцветания в этом случае идет довольно быстро и протекает в темноте полностью за десять лет. Безупречно обработанные и тщательно отмытые альбуминные отпечатки могут очень хорошо сохраняться в темноте при комнатной температуре и невысокой влажности воздуха, но при экспонировании в помещениях, в которые проникает дневной свет, выцветают быстро — за три-четыре года. Точно так же ведут себя и отпечатки, выполненные на других видах фотобумаг дневного печатания. Фотографы, работавшие в ателье, сохраняли стеклянные бромжелатиновые негативы, и при необходимости клиент мог заказать повторную печать, если его отпечаток выцветал. Веществом, из которого состоят выцветшие изображения на альбуминных фотобумагах, является чрезвычайно мелкодисперсное коллоидное сернистое серебро. Его микрокристаллы в изображении получаются столь малого размера, что становятся прозрачными и из-за этого теряют кроющую способность. Существует два химических способа визуализации выцветших изображений на альбуминных фотоотпечатках — обработка в золотом вираже или разбавленном водном растворе селенистого натрия. Оба эти процесса имеют тот недостаток, что степень усиления часто получается невысокой, а изображение приобретает неприятный красный цвет. В конце XIX — начале XX в. русскими учеными В.Ф. Буринским, А.А. Поповицким и В.И. Фаворским были разработаны методы исследующей фотографии, позволявшие воспроизводить невидимое изображение (метод цветоделения или метод фильтрации деталей). В дальнейшем на основе этих научных разработок появились судебная (криминалистическая) фотография и большая группа методов исследования произведений станковой живописи, графики и исторических документов с утраченными текстами. Эти же способы позволяют восстанавливать выцветшие фотодокументы. В основе восстановления фотографий с утраченными изображениями лежит целенаправленное репродуцирование. Использование фотоматериалов с разными уровнями сенсибилизации (вплоть до границы длин волн 1000 нм) дает возможность получать копии как высокого, так и нормального контраста. При целенаправленном репродуцировании применяются объективы, имеющие постоянный коэффициент пропускания в широком диапазоне длин волн и различные светофильтры, выделяющие узкие спектральные зоны в этом диапазоне. Применяются также различные проявители, специализированные способы проявления репродукционного негатива и химические усилители разного типа. Восстановление упомянутой фотографии производилось следующим образом. Для репродукции использовалась камера Hasselblad 500CM с объективом Zeiss Opton Sonnar 250/5.6 Superachromat, имеющим постоянный коэффициент пропускания для всех длин волн в диапазоне 400–1000 нм. Чтобы увеличить контраст слабого светло-желтого изображения, был использован темно-синий конверсионный светофильтр KB-12. Репродукционная фотосъемка велась на обычный низкочувствительный черно-белый фотоматериал панхроматической сенсибилизации «Фото-64». Обработка производилась в двухрастворном проявителе Штоклера. Поскольку материал экспонировался с заданной недодержкой, то в процессе проявления чувствительность, а следовательно, и контраст повышались целенаправленно. Наилучшими по качеству получились негативы, экспонированные с недодержкой в одну ступень и с перепроявлением на ту же величину. С этих негативов печать на нормальную фотобумагу производилась без каких-либо затруднений. Таким образом, восстановление уникальной фотографии произошло на стадии негативного процесса при репродуцировании. Применения химических усилителей для негативов не потребовалось. После того как был изготовлен первый увеличенный отпечаток, восстановленную фотографию стало возможным рассматривать уже основательно. Наше предположение подтвердилось: на фотоснимке изображен старец Амвросий. Впоследствии с восстановленной фотографии святого преподобного Амвросия Оптинского был изготовлен в коллекционном исполнении отпечаток, который был подарен братии возрожденного монастыря. Александр ГАЛКИН

Материал опубликован в 8 номере журнала Foto&Video за 2006 год.

Купите электронный номер и/или оформите онлайн-подписку.

КОММЕНТАРИИ к материалам могут оставлять только авторизованные посетители.

Материалы по теме

|

Календарь событий и выставок

|

|||||||||||||||||||||

| Главная | Арт | Техника | Практика | Конкурс | Журнал | Форум |

|

(c) Foto&Video 2003 - 2024

email:info@foto-video.ru Resta Company: поддержка сайтов |

Использовать полностью или частично в любой форме

материалы и изображения, опубликованные на сайте, допустимо только с письменного разрешения редакции. |