|

EN

RU |

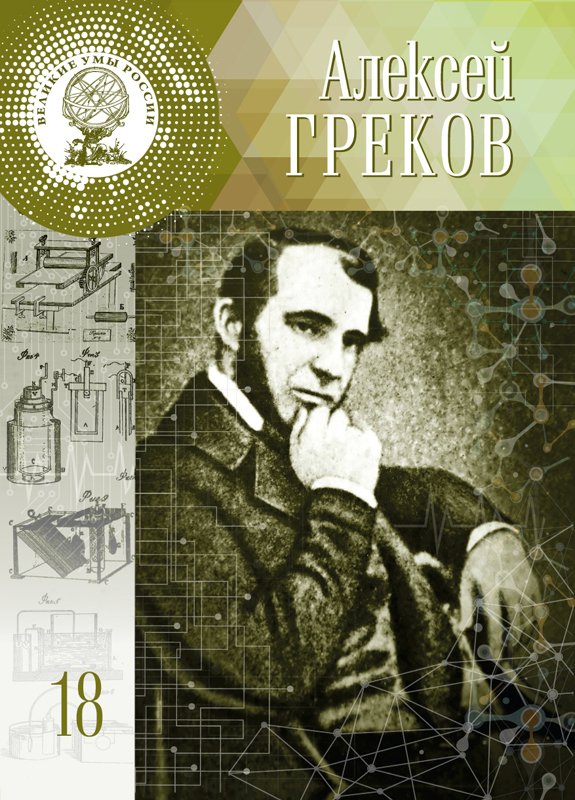

«Алексей Греков»31.03.2017

«Том 18. Алексей Греков»

Текст: Мария Ромакина Серия «Великие умы России» «Комсомольская правда», 2017 ISBN 978-5-4470-0245-9 96 с., твердый переплет, 17,5х24,5 см В марте 2017 года в издательстве «Комсомольская правда» вышла первая в России книга, посвященная Алексею Грекову — русскому дагеротиписту, изобретателю первой камеры отечественного производства и создателю первого фотографического салона, открытого русским в России в 1840-е годы. Редакция Foto&Video поговорила с автором книги — преподавателем кафедры фотожурналистики и технологий СМИ факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Марией Ромакиной. — Какого рода фотографией занимался Алексей Греков? — Греков был дагеротипистом, одним из первых в России, снимал, как и многие в то время, портреты, виды городов. Возможно, экспериментировал с крупными планами растений и других объектов. Снимал на металлические пластины и, возможно, на бумагу тоже. — Возможно? — Да, именно в такой формулировке. Корпус документов, на основе которых можно воссоздавать биографию Грекова, не так велик. Свои фотографические «хроники» он печатал в газете «Московские ведомости» начала 1840-х годов, где тогда работал, — это несколько публикаций информационно-рекламного характера в «Прибавлениях» к «Московским ведомостям». Важно понимать, что фотографическая жизнь в середине XIX века была иной, чем сейчас. Не было «Инстаграма», фотоагентств и фотографических журналов, индустрия только зарождалась. Фотографов, а точнее дагеротипистов, были единицы, дагеротипия была в диковинку, поэтому открыть ателье для каждого из них означало затеять весьма рисковое дело. Публика, конечно, испытывала ажиотаж в отношении волшебной «светописи» и многие жаждали получить свой портрет на память, но материалы, оборудование стоили так дорого, что гарантий окупить расходы не было. — Публикации в «Московских ведомостях» не единственный исторический источник? — Есть и другие, да. Прежде всего это архивные документы. «Формулярные списки», которые в то время позволяли систематизировать информацию о служилых людях, отчеты и приказы из архива Московского университета. Поиск этих документов оказался одним из самых сложных и одновременно интересных этапов работы над книгой. Факты, которые удалось в них найти, иногда противоречат тому, что печаталось о Грекове прежде, но мы опирались именно на архивные документы. Есть еще три книги, написанные Грековым, — одна о металлографии (эта такая техника печати, она близка литографии, но столь широкого распространения не получила), две о гальванопластике (еще одно громкое открытие конца 1830-х, как и фотография, открытие гальванопластики даже поспособствовало тому, что поменялась технология изготовления денег). Также Грекова «подозревают» в авторстве еще одной или даже двух книг, но точных подтверждений тому не имеем — это книги как раз о дагеротипии, напечатанные анонимно. Что интересно. Все книги Грекова можно назвать научными, но в них нет ни одной формулы, с точки зрения языка это скорее литература. Алексей Федорович следовал традиции подробно описывать научные процессы словами, причем язык его «узорчатый», витиеватый, в духе своего времени. — Вы пишете, что у Алексея Грекова было много псевдонимов. Что побудило его скрываться за вымышленными именами? — Как минимум, у Грекова было три псевдонима. Он подписывал свои публикации как А. Вокерг, В. Окергиескела, И. Гутт. А еще иногда опускал буквы в своей фамилии: Г…в, Гр..в. Думаю, отчасти это было игрой. В среде дворян в XIX веке были приняты разные странные забавы. Например, Владимир Одоевский, с которым Греков сотрудничал одно время, выпустил книгу «Пестрые сказки» под именем некоего Иринея Модестовича Гомозейки (какое имя, вчитайтесь!) и все знаки вопросов в ней перевернул вверх тормашками. Это такое заигрывание с читателем, с публикой, с литературной традицией, мистификация. Своего рода мистификацию можно увидеть и у Грекова с его изобретениями псевдонимов-перевертышей. Ко всему прочему иностранно звучащие фамилии — а он придумывал именно такие — вероятно, помогали привлекать посетителей в фотографический салон. Греков же был первым русским, кто открыл таковой в Москве. Возможно, были и другие причины, но о них доподлинно ничего не известно. Не так много мы знаем о внутренней жизни и мотивах Грекова, личных его документов пока обнаружено не было, поэтому больше строим догадки. Жаль, конечно, что и как фотографа мы можем узнать Грекова только косвенно — на основе газетных заметок. Ведь на сегодня авторством его ателье атрибутирован всего один дагеротип: это портрет графини Зубовой, он хранится в Историческом музее. — А как вообще появилась идея создания книги об Алексее Грекове? — Идея принадлежит издательству «Комсомольская правда». «Комсомолка» в сотрудничестве с факультетом журналистики МГУ, где я когда-то училась, а сейчас преподаю, решила подготовить серию «Великие умы России» из ста томов — про выдающихся ученых России. Чудесным, считаю, образом наряду с такими громкими именами, как Михаил Ломоносов, Владимир Вернадский, Сергей Королёв, Андрей Туполев, в списке оказался и Алексей Греков. А он, если и известен, то лишь узкому кругу — специалистам, изучающим историю ранней российской фотографии, историю полиграфических технологий. Для кураторов проекта со стороны «Комсомолки» было принципиально важным включить в коллекцию не только те имена, которые у всех на слуху, но и малоизвестные тоже — типографа и дагеротиписта Алексея Грекова, создателя ракет Фридриха Цандера, кораблестроителя Алексея Крылова… Со своей стороны могу только поблагодарить за это, потому что прежде о Грекове публиковали лишь короткие журнальные заметки, его упоминали среди прочих имен в изданиях по истории русской фотографии, тоже коротко, а вот отдельной книги о нем не было. Хотя персонаж Греков, конечно, колоритный. Книга построена как биографическое описание — такова концепция серии. В ней также приведены фрагменты из его книг, среди иллюстраций есть копии архивных документов и даже копия публикации во французской газете L’Echo du Monde Savant. Последнюю удалось найти во французских онлайн-архивах. — Вы говорите типограф и дагеротипист… У Грекова было несколько профессий? — Да, можно так сказать. Даже больше, чем две. Изначально он был военным — окончил Второй Кадетский корпус в Санкт-Петербурге, весьма престижное учебное заведение по тем временам, был оставлен служить при корпусе, а затем перевелся в Бородинский полк. Но в возрасте примерно 24—25 лет оставил военную службу и стал работать, как мы бы сейчас сказали, на гражданке. Дальше можно составить достаточно длинный список должностей, которые он занимал в разное время. Самый яркий его период, наверное, московский — служба в Университетской типографии. Он был вызван в Москву из Костромы в 1836 году и проработал помощником издателя газеты «Московские ведомости», которую печатала типография, примерно до 1842—1843 года. За эти годы успел также позаниматься гальванопластикой и дагеротипией, одной из ранних фотографических техник, причем не только открыл портретное ателье, но и сам пробовал конструировать камеры. Судя во всему, Греков был очень и очень азартным экспериментатором. — Кто предполагаемый читатель книги? — Издание научно-популярное. Издатель рассчитывает, что серия заинтересует российские университеты. Но она открыта всем: тома можно приобрести по отдельности на сайте издательства. Сейчас есть интерес к русской истории, мне кажется... Люди с интересом к нашей истории, в том числе к истории фотографии, и есть первые читатели книги про Грекова. Он же в какое время жил? Исторически очень насыщенное. Приближался к подростковому возрасту, когда Россию атаковали французы в 1812-м. Был молодым человеком, который недавно уволился с военной службы и начал служить в гражданских должностях в Костромской губернии, когда случилось восстание декабристов. Как-то он реагировал, как-то проживал и переживал эти события... Любая биография — она же накладывается на общую историческую картину своего времени. Приобрести книгу можно в издательстве «Комсомольская правда».

КОММЕНТАРИИ к материалам могут оставлять только авторизованные посетители.

Материалы по теме

|

Календарь событий и выставок

|

|||||||||||||||||||||

| Главная | Арт | Техника | Практика | Конкурс | Журнал | Форум |

|

(c) Foto&Video 2003 - 2024

email:info@foto-video.ru Resta Company: поддержка сайтов |

Использовать полностью или частично в любой форме

материалы и изображения, опубликованные на сайте, допустимо только с письменного разрешения редакции. |