|

EN

RU |

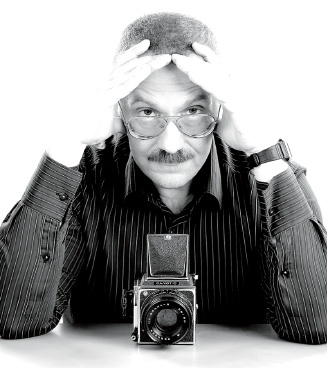

Побег из плена. Необходимо ли печатать фотографии?14.12.2010 В своем восприятии действительности они остались даже в двадцатом, а в веке девятнадцатом. Вряд ли стоит тащить в современную жизнь реалии давно минувших времен.

Текст Александр СЛАБУХА

В отличие от гамлетовского «быть или не быть» вопрос «печатать или не печатать» не вызывает душевных мук у фотографов. Он не столь прост, как может показаться, во всяком случае, не сводится только к финансовой составляющей занятия фотографией. Хотя увлечение это не столь дешевое, как хотелось бы. Обидно же, если деньги, потраченные на получение отпечатков, чья дальнейшая судьба — занять место в стопке коробок где-то на антресолях, оказываются выброшенными на ветер. Более глубокое прочтение этой дилеммы переключает наш разум на осознание ценностных критериев вообще и оценок собственного «Я» как личности творческой. Заслуживает ли плод моих усилий и поисков быть показанным другим? Будет ли это еще кому-то интересно? Мне же интересен иной взгляд на вопрос печати. Не раз я сталкивался с мнением, что снимок становится фотографией, только когда напечатан на бумаге. Высказывавшие его были людьми образованными вообще, в вопросах культурологии и искусства — в частности. Их мнение, без сомнения, заслуживает уважения. Но у меня сложилось ощущение, что в своем восприятии действительности они остались даже не в двадцатом, а в веке девятнадцатом. Вряд ли стоит тащить в современную жизнь реалии давно минувших времен. Конечно, фотография — искусство визуальное. Применительно к ней изречение «лучше один раз увидеть...» имеет основополагающий смысл. Вот только к отпечатку как твердому носителю изображения он больше не относится. Хотя когда-то только так и было. Рожденный вместе с процессом светописи, дагерротип был единственным материальным воплощением фотографического изображения. Нет дагерротипа, нет и фотографии — в прямом и переносном смысле. Эта жесткая зависимость исчезла, когда на смену дагерротипии пришли процессы с проявлением. Представьте лежащими рядом бумажный отпечаток и негатив, с которого он был получен. Пусть это будет не кусочек целлулоида размером с почтовую марку (леечный кадр на кинопленке размером 24x36 мм), а стеклянная пластина сантиметров сорок по диагонали. (Реально были даже больше.) Почему один из них будет фотографией, а другой нет? Каждый несет идентичное количество информации и может быть рассмотрен с одинаковой степенью подробности. Разница лишь в том, что один имеет привычное воспроизведение яркостей (точнее — плотностей), а другой — обратное и потому непривычное. Неужели все дело в наших привычках? Наверняка кто-то скажет, что отпечаток — это цель, а негатив — всего лишь средство. Но я, знаете ли, могу поставить целью именно получение негатива (а почему бы и нет?), и что, он сразу станет фотографией? Им будут любоваться на выставках, торговать на аукционах? Появление в середине прошлого века обращаемых фотоматериалов, т.н. слайдов, вообще исключило отпечаток из фотографического процесса. Что же в этом случае считать его результатом — кусочек целлулоида или нематериальные образы, возникающие на экране при проекции слайдов? Не спасает положение и версия, что только в отпечатке фотограф передает свою авторскую идею. Это особенно верным почему-то считается в случае великих мастеров фотографии. А если отпечаток делал не мэтр, а лаборант (известны же и такие случаи)? Или сделан он был без каких-либо творческих ухищрений, а банально — контактным способом? Я не против hand made, как и не против отпечатков. Признаюсь, мне очень нравятся красивые фотоработы, выполненные на бумаге. Особенно на хорошей — с толстой подложкой, фактурной поверхностью и сочными тонами изображения. Но это не мой фетиш. Мой коммуникатор имеет экран 6x9 см, и самые любимые семейные фотоальбомы я загрузил в этот гаджет. И забыл о толстых фолиантах на полках. Ждут своей очереди и другие устройства домашней «фотолаборатории» — видеоплейер и крупноэкранный ЖК-телевизор. Так печатать или не печатать? Да как хотите. Только вырвитесь из плена иллюзии, что искусство начинается или заканчивается на клочке бумаги!

Материал опубликован в 1 номере журнала Foto&Video за 2011 год.

Купите электронный номер и/или оформите онлайн-подписку.

КОММЕНТАРИИ к материалам могут оставлять только авторизованные посетители.

Материалы по теме

|

Календарь событий и выставок

|

|||||||||||||||||||||

| Главная | Арт | Техника | Практика | Конкурс | Журнал | Форум |

|

(c) Foto&Video 2003 - 2024

email:info@foto-video.ru Resta Company: поддержка сайтов |

Использовать полностью или частично в любой форме

материалы и изображения, опубликованные на сайте, допустимо только с письменного разрешения редакции. |